私たちの想い

-

街の再生を通して、明日を創る

街。それは、人々の暮らしがあり、笑顔や夢を育み、未来につなぐ場所。

街は、つねに時代に寄り添い、機能や利便を高めるための再生を繰り返しています。

私たち滝口興業は、そんな街とお客様の未来を想い、共に歩んでいます。

TOTAL SUPPORT

社内一貫対応

自社での一貫対応により、

高い工事品質を実現します。

分離発注に頼らず、現地調査から

産廃処理までを自社で一貫対応。

大手デベロッパーや官公庁からも

直接依頼を受ける信頼の

工事品質を実現しています。

-

TOTAL SUPPORT01

万全の事前準備から始まる

「安心のサポート体制」解体作業は、次の建築計画をスムーズに遂行するための序章。解体のプロジェクトが円滑に進むように、地域住民への配慮など、安全・安心・迅速な作業のための事前準備にも努めています。

-

現地調査・お見積り算出

建物の構造や解体現場の作業環境を確認し、解体方法や工事にかかる費用をご説明。お客様の立会いの上、建物の内部まで細かくチェックさせていただけると、より適正な費用を算出し、ご提示することができます。

-

役所への届出

延べ床面積が80㎡を超える解体工事の場合、建設リサイクル法に基づき、役所に解体工事に伴う家屋・建築物等の届出が義務付けられています。そうした手続きをお客様に代わってきっちり対応いたします。

-

近隣住民の方々へのご説明

解体工事では、音や振動、粉塵が発生するため、近隣住民にとっては少なからず迷惑がかかるものです。工事に入る前に必ずご挨拶に回り、工事期間や作業工程などを説明し、事前にご理解とご協力を頂戴します。

-

TOTAL SUPPORT02

社内一貫対応による

「徹底した工事品質」分業発注が当たり前とされる業界にあってそれに頼らず、自社で一貫対応。万全を尽くした工事品質は、大手デベロッパーや官公庁からの直接依頼を受けるなど、信頼性の高さを誇ります。

-

仮設工事

解体工事では、高所での作業が伴うため、安全対策として足場を組み立てます。また、解体作業で発生する埃の飛散と外部への音の漏れを抑える防音パネルの取り付け、建物全体をすっぽりと覆うように囲い込みます。

-

解体工事

重機による建物の解体へ。コンクリートの圧砕機や小割用圧砕機など、役割に応じた重機を用いて解体作業を進めます。また、埃などが舞い上がらないように粉塵飛散対策として散水して解体作業を補助します。

-

産廃収集・運搬

産業廃棄物全般の収集・運搬を取り扱う企業を滝口興業グループに持ち、その連携によって解体工事における廃棄物の処理工程までも徹底管理。除去から廃棄に至る終始一貫の対応力をお届けし、信頼の高さを誇ります。

-

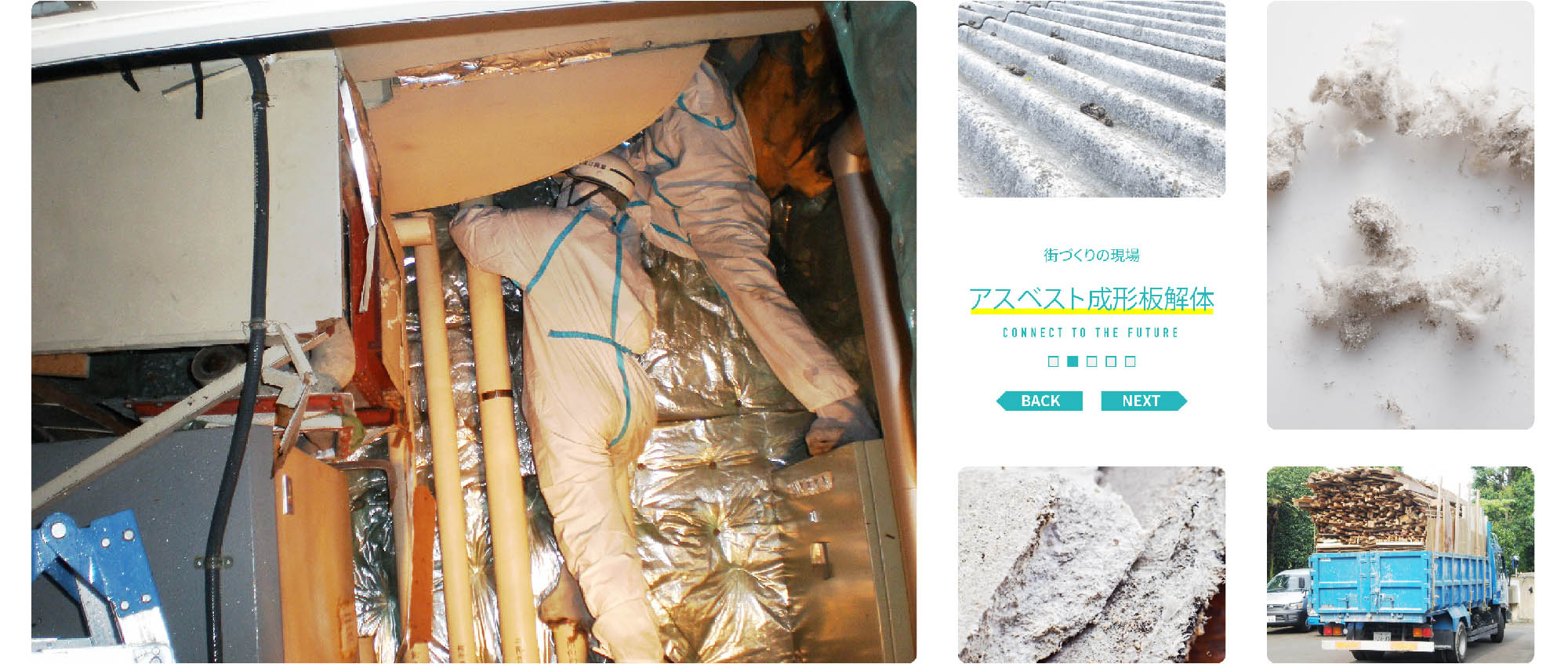

アスベスト除去・撤去工事への対応

ビルなどの建設ラッシュがつづいた高度成長期に建築資材として広く用いられたアスベスト(石綿)。現代の「負の遺産」とされ、平成26年に入り、健康被害などの深刻化を背景に、安全と安心を約束する対策の強化が求められています。

アスベスト除去・撤去工事の詳細

RECRUIT

-

採用情報

解体は、再生の第一歩。滝口興業では、解体作業を通して街と暮らしの明日を開き、お客様の資産価値を高める役割を果たしています。さらに、滝口興業は、元請けとしてのワークライフバランスの充実など、安心して働きつづけられる「働きやすい環境」を整えています。

募集要項